19元电信卡40g流量

中国电信推出超值19元月租套餐,内含40GB全国通用流量,主打高性价比通信服务,该套餐适合中低流量用户,平均每日可用1.3GB,覆盖社交、短视频等日常需求,通过线上渠道办理可享首月优惠,部分省份还额外赠送定向流量(如抖音、微信等),需注意合约期通常为12个月,超出流量按1元/GB/日计费,且可能限速至1Mbps,新老用户均可申请,但需实名认证并承诺在网时长,与主流套餐相比,其价格仅为同类产品的50%,但需留意部分时段可能存在网络拥塞,建议通过官方APP查询本地基站覆盖情况后办理。

19元电信卡40G流量:超值套餐还是营销噱头?深度解析与购买指南

流量时代的消费选择困境

在移动互联网深度渗透日常生活的今天,流量已成为继水电之后的又一项生活必需品,从清晨的新闻浏览到深夜的短视频放松,从移动办公到在线学习,稳定的网络连接支撑着现代人的数字化生存,传统运营商高昂的流量资费常令消费者望而却步,近期电信推出的"19元40G流量卡"在市场上掀起波澜,这一看似"白菜价"的套餐究竟是诚意之作还是营销陷阱?本文将为您全面剖析,助您做出明智决策。

市场背景:运营商的价格战与用户需求演变

5G时代的竞争新格局

随着5G网络建设进入深水区,三大运营商之间的用户争夺战日趋白热化,据工信部最新数据显示,截至2023年底,我国5G套餐用户渗透率已突破40%,在这一背景下,中国电信以"19元40G"的颠覆性价格策略强势入局,意图在存量市场中开辟增长点,这种低价策略并非偶然,而是运营商在"提速降费"政策指导下的必然选择。

用户行为变迁带来的套餐革命

现代消费者的通信行为模式已发生根本性转变:

流量消耗:人均月流量使用量从2018年的3GB激增至2023年的15GB

通话需求:传统语音通话时长连续5年呈下降趋势

场景分化:短视频、直播等富媒体应用占据70%以上的移动流量

这种变化促使运营商重构套餐体系,将流量作为核心卖点,而电信的19元套餐正是这一趋势下的典型产物。

套餐深度解析:魔鬼藏在细节中

价格构成与权益明细

| 套餐要素 | 基础版 | 升级版 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 月租费用 | 19元 | 19元 | 首年优惠价 |

| 国内流量 | 10G通用+30G定向 | 20G通用+20G定向 | 定向流量含主流视频APP |

| 通话时长 | 无 | 100分钟 | 仅限国内主叫 |

| 附加权益 | 无 | 可选视频会员 | 需连续在网12个月 |

可能因地区、促销活动有所差异*

定向流量的"隐形门槛"

所谓定向流量,是指仅限特定应用使用的数据流量,电信此套餐通常包含以下平台的定向流量:

视频类:爱奇艺、腾讯视频、优酷

音乐类:QQ音乐、酷狗音乐

社交类:微信、QQ

但用户需注意:

应用内广告、第三方链接不享受定向流量

iOS与Android版本可能识别不同

版本更新后需重新认证

目标用户画像分析

最适合人群:

大学生群体:宿舍WiFi覆盖差,需要经济型流量方案

银发族用户:基础社交、看剧需求,对网速不敏感

双机党人士:主卡保号,副卡专供流量使用

不适合人群:

经常出差各地的商务人士(网络覆盖要求高)

4K视频直播等专业需求者(可能触发限速)

国际漫游需求者(套餐不含境外服务)

隐藏成本与潜在风险

价格陷阱:优惠期的文字游戏

多数19元套餐实为"首年特惠",次年起可能恢复至39元甚至更高,某投诉平台数据显示,约23%的用户因未注意自动续约条款而产生额外费用。

网络体验的妥协

速率限制:部分用户实测显示,高峰时段速率可能降至3Mbps以下

基站优先级:低价套餐用户在网络拥堵时可能被降级处理

覆盖盲区:城中村、地下停车场等场景信号衰减明显

合约束缚与转网成本

典型合约限制包括:

12-24个月的在网承诺期

提前解约需支付剩余费用50%作为违约金

靓号用户可能面临更高违约成本

竞品横向对比:三大运营商低价套餐PK

| 对比维度 | 电信19元 | 移动29元 | 联通19元 | 虚拟运营商15元 |

|---|---|---|---|---|

| 总流量 | 40G | 30G | 30G | 20G |

| 通用流量 | 10-20G | 30G | 30G | 20G |

| 通话时长 | 0-100min | 100min | 0 | 50min |

| 速率上限 | 300Mbps | 500Mbps | 不限速 | 200Mbps |

| 合约期 | 12个月 | 无 | 6个月 | 无 |

| 信号覆盖 |

评分标准:5星制,基于全国平均覆盖水平

消费者决策指南

四步评估法

需求诊断:记录一周流量使用明细,区分通用/定向需求

场景测试:借卡实测常驻地的网络表现

成本核算:计算2年总拥有成本(含可能违约金)

备选方案:对比携号转网优惠与家庭套餐分摊

避坑清单

确认是否为长期资费而非首年优惠

核实定向流量包含的具体应用及版本

了解限速阈值及降速后的实际速率

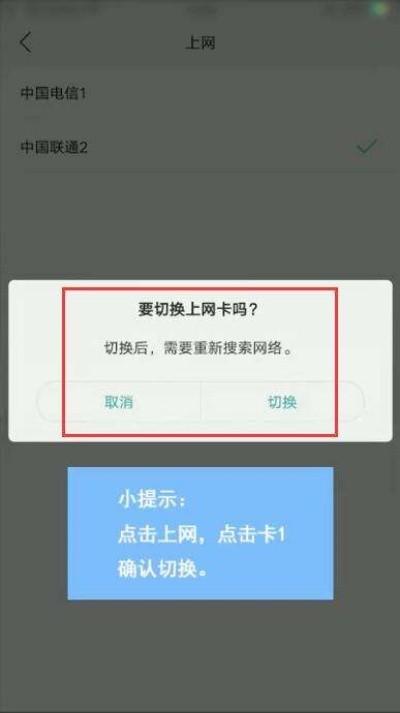

查询当地基站建设情况(可通过运营商APP)

确认是否支持5G SA独立组网

行业专家观点

通信业分析师李明指出:"19元套餐本质是运营商的获客工具,其成本核算基于用户ARPU值的长期提升,消费者应理性看待,这类套餐适合作为流量补充,而非主卡解决方案。"

中国消费者协会则提醒:"2023年通信类投诉中,23.7%涉及套餐宣传不实,建议消费者保留宣传页面截图作为维权依据。"

随着"流量白菜化"趋势加剧,预计将出现以下发展:

运营商可能通过增值服务(云存储、会员权益)弥补收入

定向流量将更精准匹配用户画像

可能出现"用多少付多少"的完全弹性计费模式

家庭共享套餐可能进一步优化资费结构

理性消费的智慧选择

19元电信卡40G流量套餐犹如一把双刃剑:它为预算有限的用户提供了高性价比选择,但也存在诸多使用限制,建议消费者采取"试用-评估-决策"的三步策略:先办理短期体验包,实测日常使用场景下的网络质量,再结合自身消费习惯做出最终决定,在数字经济时代,明智的通信消费决策不仅能节省开支,更能提升数字生活质量。

最终建议:

轻度用户(<15G/月):推荐办理

中度用户(15-30G/月):建议搭配WiFi使用

重度用户(>30G/月):考虑更高档位套餐

商务人士:优先选择网络质量而非价格优势

- 流量卡选择指南,目前最便宜又最好的流量卡推荐

- 苹果手机流量卡顿问题,在哪里查看和解决?

- 飞young19元纯流量云卡,让你的网络体验更上一层楼!

- 如何给手机装上流量卡

- 公司手机卡套餐超流量怎么办?这些实用技巧让你轻松应对!

- 小米流量卡推荐哪款手机?这些机型值得考虑!

- 港澳购买流量卡最省钱攻略

- 流量卡什么公司实惠又便宜?这些运营商值得考虑

- 19元4G流量王,移动套餐性价比新标杆!

- 电信19元无限流量卡,性价比之王,值得拥有!