19元流量卡下架引发热议,低价套餐时代终结?

近日,多款19元档低价流量卡陆续从各大运营商平台下架,引发消费者广泛讨论,部分用户反映,目前线上渠道最低月租已普遍上调至29元,基础套餐所含流量也同步缩减,这一变化被外界解读为运营商逐步收紧低价策略的信号,或标志着持续多年的"流量价格战"进入调整期,业内人士分析,此举可能与5G网络建设成本压力、行业盈利模式优化有关,但同时也强调,在"提速降费"政策导向下,运营商仍需平衡资费调整与用户权益保障,目前三大运营商尚未就套餐体系调整发布统一声明,后续市场反应仍有待观察。

本文目录导读:

近年来,随着移动互联网的普及,流量资费成为消费者关注的焦点,各大运营商为争夺用户,纷纷推出低价流量套餐,其中19元流量卡凭借高性价比成为市场热门,近期多家运营商陆续下架19元流量卡,引发广泛讨论,这一现象背后,究竟是市场调整的必然结果,还是运营商策略的转变?本文将深入分析19元流量卡下架的原因、影响及未来趋势。

19元流量卡为何突然下架?

运营商盈利压力增大

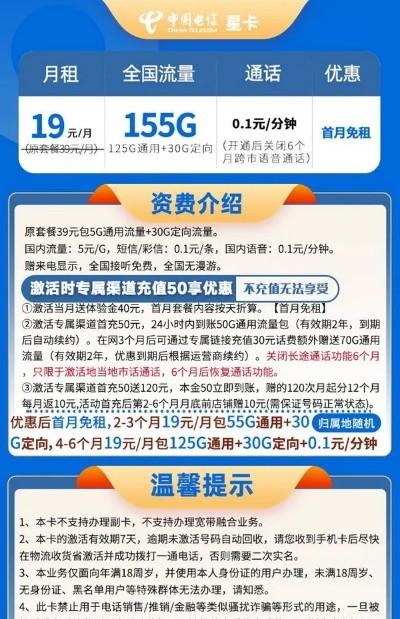

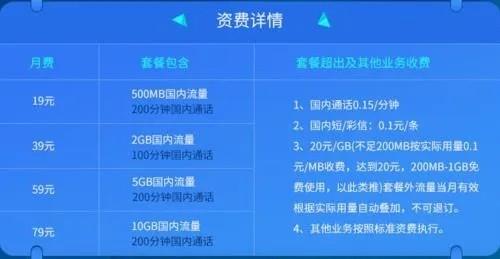

低价流量卡虽然能快速吸引用户,但长期来看,运营商的利润空间被大幅压缩,19元套餐通常包含几十GB流量,甚至部分套餐还赠送通话时长,导致运营商在用户增长的同时,ARPU(每用户平均收入)却难以提升,随着5G网络建设成本增加,运营商不得不调整策略,减少低价套餐的供给,以提高整体盈利能力。

政策监管趋严

近年来,工信部多次强调规范电信市场秩序,要求运营商避免恶性价格战,部分19元流量卡因涉嫌“低价倾销”或“虚假宣传”被监管部门叫停,某些套餐在宣传时标榜“长期有效”,但实际仅限首年优惠,后续资费大幅上涨,引发用户投诉,运营商主动下架部分争议套餐,以避免监管风险。

市场竞争格局变化

在4G时代,运营商为争夺市场份额,纷纷推出低价套餐,但随着5G商用加速,市场逐渐从“增量竞争”转向“存量竞争”,运营商更倾向于推广高ARPU的5G套餐,而非继续依赖低价流量卡,虚拟运营商(如小米移动、阿里通信等)的崛起也促使传统运营商调整策略,减少低利润产品的投放。

19元流量卡下架对用户的影响

新用户选择减少

对于预算有限的用户,尤其是学生、老年人等群体,19元流量卡曾是性价比极高的选择,如今这类套餐下架,新用户只能选择更高价位的套餐,如29元、39元档位,甚至部分运营商的最低套餐已调整至49元,导致部分用户流量支出增加。

老用户权益可能受影响

部分已办理19元套餐的用户担心,运营商会通过“套餐升级”或“优惠到期”等方式变相提高资费,虽然按照合同规定,运营商不能单方面更改套餐内容,但部分用户反映,运营商通过客服电话或短信推送,诱导用户更换更高价套餐,引发不满。

虚拟运营商或成替代选择

在传统运营商减少低价套餐的同时,部分虚拟运营商(如全民优打、蜗牛移动等)仍提供20元以内的流量卡,甚至推出“不限量”套餐,但由于虚拟运营商的网络覆盖和稳定性不如三大运营商,用户在选择时仍需谨慎。

未来流量资费趋势分析

低价套餐或逐步退出市场

随着5G普及,运营商更倾向于推广高价值套餐,如百元档位的5G套餐,19元甚至29元档位的流量卡可能会进一步减少,运营商将通过“流量+会员权益”(如视频VIP、云存储等)的方式提高套餐附加值,而非单纯依赖低价吸引用户。

定向流量套餐或成新趋势

为降低用户流量成本,运营商可能加大“定向免流”套餐的推广力度,例如腾讯王卡(免流腾讯系APP)、阿里宝卡(免流阿里系APP)等,这类套餐虽然基础资费可能高于19元,但由于免流范围广,实际使用成本可能更低。

家庭共享套餐或更受欢迎

为降低单个用户的通信支出,运营商可能推动“家庭共享套餐”,即主卡用户可添加副卡,共享流量和通话时长,中国移动的“全家享”套餐、中国联通的“智慧家庭”套餐等,均以“多人共享”模式降低人均成本。

用户如何应对低价套餐减少?

关注运营商优惠活动

尽管19元套餐下架,但运营商仍会不定期推出限时优惠,如“首年19元,次年恢复原价”的促销活动,用户可通过官方APP、线下营业厅等渠道及时了解最新优惠。

合理选择套餐

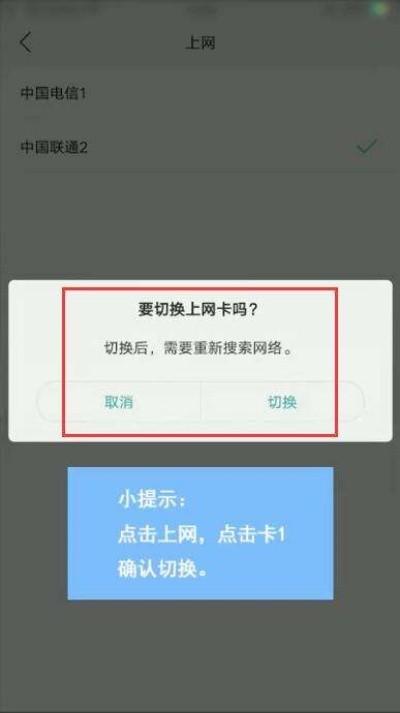

如果对流量需求不高,可选择“保号套餐”(如8元月租卡)搭配WiFi使用;若流量需求较大,可考虑虚拟运营商或家庭共享套餐,以降低通信成本。

警惕“套路”营销

部分运营商在推广新套餐时,可能模糊资费细节,如“前6个月19元,后续恢复39元”,用户在办理前务必仔细阅读条款,避免被“低价陷阱”误导。

19元流量卡的下架,标志着低价流量时代的逐步终结,这一变化既是运营商盈利压力的体现,也是市场从价格战转向价值竞争的必然结果,对于用户而言,未来选择套餐时需更加理性,结合自身需求寻找最优方案,监管部门也应加强资费透明度管理,确保消费者权益不受损害,在5G时代,流量资费如何平衡“普惠性”与“可持续性”,仍将是行业长期探讨的课题。

- 如何购买固定流量卡最便宜,实用技巧与省钱攻略

- 19元套餐不限流量卡,你的移动通信新选择

- 移动话费充值流量卡,这些地方最划算!

- 移动19元无限流量卡好吗?优缺点解析

- 美国流量卡哪种划算又便宜?这些选择你一定要知道!

- 电信19元无限流量卡,性价比之王,轻松畅享网络

- 手机流量卡批发市场的现状与未来趋势

- 星卡19元流量卡,你的移动通信新选择

- 今日头条19元套餐流量卡,流量无限,价格实惠,值得拥有!

- 山东青岛19元无限流量卡,划算又实用的通信新选择